국가유산청은 26일 조선 후기 불화 두 점인 합천 해인사 영산회상도와 김천 직지사 석가여래삼불회도를 국가지정문화유산 국보로 지정했다. 이와 함께 나전국화넝쿨무늬상자, 서울 흥천사 목조관음보살삼존상, 화성 용주사 감로왕도, 양양 선림원지 출토 금동보살입상, 상교정본자비도량참법이 보물로 새롭게 지정되었다. 이번 지정은 역사적, 예술적 가치가 높은 문화재들의 품격과 정체성을 재확인하는 계기가 되었다.

불화의 정점, 해인사 영산회상도와 직지사 석가여래삼불회도

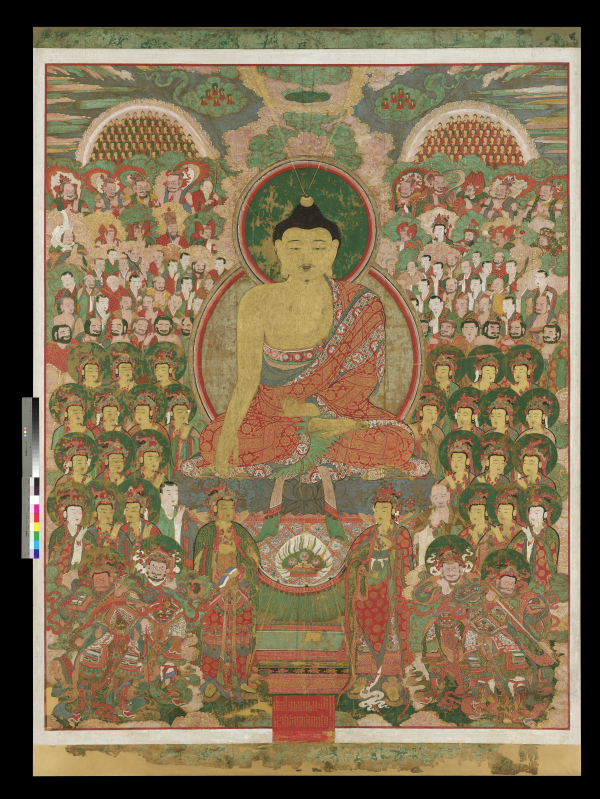

1729년 제작된 것으로 추정되는 합천 해인사 영산회상도는 조선 영조 5년의 화기(畵記)를 통해 제작 시기와 화승들의 명단이 명확하게 남아 있는 귀중한 불화다. 영산회상도는 석가여래가 설법하는 장면을 채색화로 묘사했으며, 중심부의 석가여래상이 강조된 반면 주변 도상들은 위로 갈수록 작게 그려져 상승감을 준다. 이는 조선 후기의 채색 기법을 유지하면서도 조선 전기의 전통적 요소들을 담고 있어 예술사적으로 중요한 작품으로 평가받고 있다.

김천 직지사의 석가여래삼불회도는 1980년 보물로 지정된 후 이번에 국보로 승격되었다. 중앙의 영산회상도와 좌우에 배치된 약사여래설법도, 아미타여래설법도 등 세 폭으로 구성된 이 작품은 조선 영조 20년인 1744년에 완성되어 직지사 대웅전에 봉안되었다. 조선 후기 삼불회도의 전형을 보여주는 걸작으로, 화승 세관을 비롯한 여러 제작자들의 정교한 필치가 돋보인다.

고려의 정교함을 품은 나전국화넝쿨무늬상자

이번에 보물로 지정된 나전국화넝쿨무늬상자는 전형적인 고려시대 나전칠기 방식으로 제작되었다. 지난해 일본에서 환수된 이 상자는 침엽수 계통의 나무 위에 천을 바르고 골회를 입힌 후 자개를 붙이고 옻칠로 마감했다. 표면에는 770여 개의 국화넝쿨무늬가 정교하게 배치되어 있으며, 다양한 기하학적 장식이 더해져 있다.

흥천사의 목조관음보살삼존상과 용주사의 감로왕도

서울 흥천사의 목조관음보살삼존상은 1701년 제작된 불상으로, 관음보살을 중심으로 남순동자와 해상용왕이 좌우에 배치된 형태를 띠고 있다. 이는 조선 후기 불교 신앙과 도상의 변화를 연구하는 데 중요한 자료로 평가된다.

화성 용주사의 감로왕도는 조선 정조가 장헌세자의 명복을 빌기 위해 창건한 용주사에 봉안된 작품으로, 1790년에 제작되었다. 상단에 불·보살의 강림 장면, 하단에 시식 의식과 무주고혼을 배치하여 천도의 과정을 생동감 있게 그려냈다. 특히 18세기 풍속화와 소설 삽화의 영향을 받은 장면들이 조선 후기 불화의 새로운 예술적 흐름을 보여준다.

선림원지의 금동보살입상과 자비도량참법

양양 선림원지에서 출토된 금동보살입상은 9세기 통일신라기의 작품으로, 보살상과 광배, 대좌가 온전하게 남아 있는 희귀한 사례다. 도금이 잘 보존되어 있으며, 얼굴과 옷주름, 장신구 표현에서 당대 조각 예술의 정수를 엿볼 수 있다. 선림원은 선종의 요람으로서 이번 발굴품은 사찰의 역사적 중요성을 입증했다.

또한 보물로 지정된 상교정본자비도량참법은 조선 왕실이 발원해 제작된 불교 의례서로, 김수온이 쓴 발문을 통해 제작 시기와 목적이 명확히 기록되어 있다. 세조의 비인 정희왕후가 왕실의 극락천도를 기원하며 제작을 주도한 것으로, 조선 왕실 신앙의 일면을 보여준다.

이번 국보 및 보물 지정은 우리 문화유산이 품고 있는 깊이와 가치를 재발견하는 중요한 계기가 되었다. 각 작품들은 조선 후기 불교 예술의 다양한 양상과 역사적 맥락을 잘 드러내며, 후대에 소중한 연구 자료로 남을 것이다.